男性育休でかなえる「子育てのアップデート」

- 自社で保有している技術を育児・保育向けに用途開発したい企業

- 自社で保有する育児・保育向けのソリューション・プロダクトを販売拡大したい企業

- 子育て世代の顧客に対してテクノロジーでCX向上に取り組みたい企業

こんにちは!本プロジェクト担当の大島と浜本です。

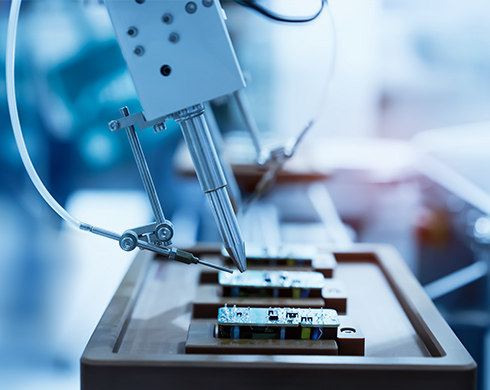

私たちは、2020年から、DNPの新規事業として「BabyTech(ベビーテック)」領域に取り組んでいます。ベビーテックとは、主に妊娠期から未就学児までの子育てを支援するICT/IoTの製品・サービスの総称で、2016年にアメリカのCESで提唱された概念です。

(参考:活動開始時ニュースリリース)

「働く」と「育てる」を両輪で回すために必要なこと

私たちは、「子育てをアップデートする」というビジョンを掲げ、「産みやすく、育てやすい」に留まらず、もっとポジティブかつ能動的に「産みたくなる、育てたくなる」社会の実現を目指してきました。(参考:私たちが考える、子育ての課題とは?)

活動を通して次第に課題意識が強まった視点は、少子化の中でも増え続ける共働き世帯にとっての「育てにくさ、働きにくさ」でした。子育てに便利なICT/IoT製品やサービスは増えているものの、まだまだ多くのワーキングペアレンツにとって、「働く」と「育てる」が両輪で回る状態を目指す上で課題があります。

2022年4月には育児・介護休業法が改正され、国としても、企業としても、ますます男性育休の取得推進を強化していく流れになります。

私たちは、企業が男性育休を推進する上での課題解決をすべく、事業化検討に踏み出しました。「子育てのアップデート」において、男性の育児参加は必要であり、男性育休は夫婦で育児のスタートラインを切れる絶好のチャンスといえます。また、企業がダイバーシティ&インクルージョンに取り組む上で、「子育て中の社員」に対する施策は欠かせないものとなっており、D&I領域の具体施策としてご提供できることを目指しています。

男性育休を取り巻く課題

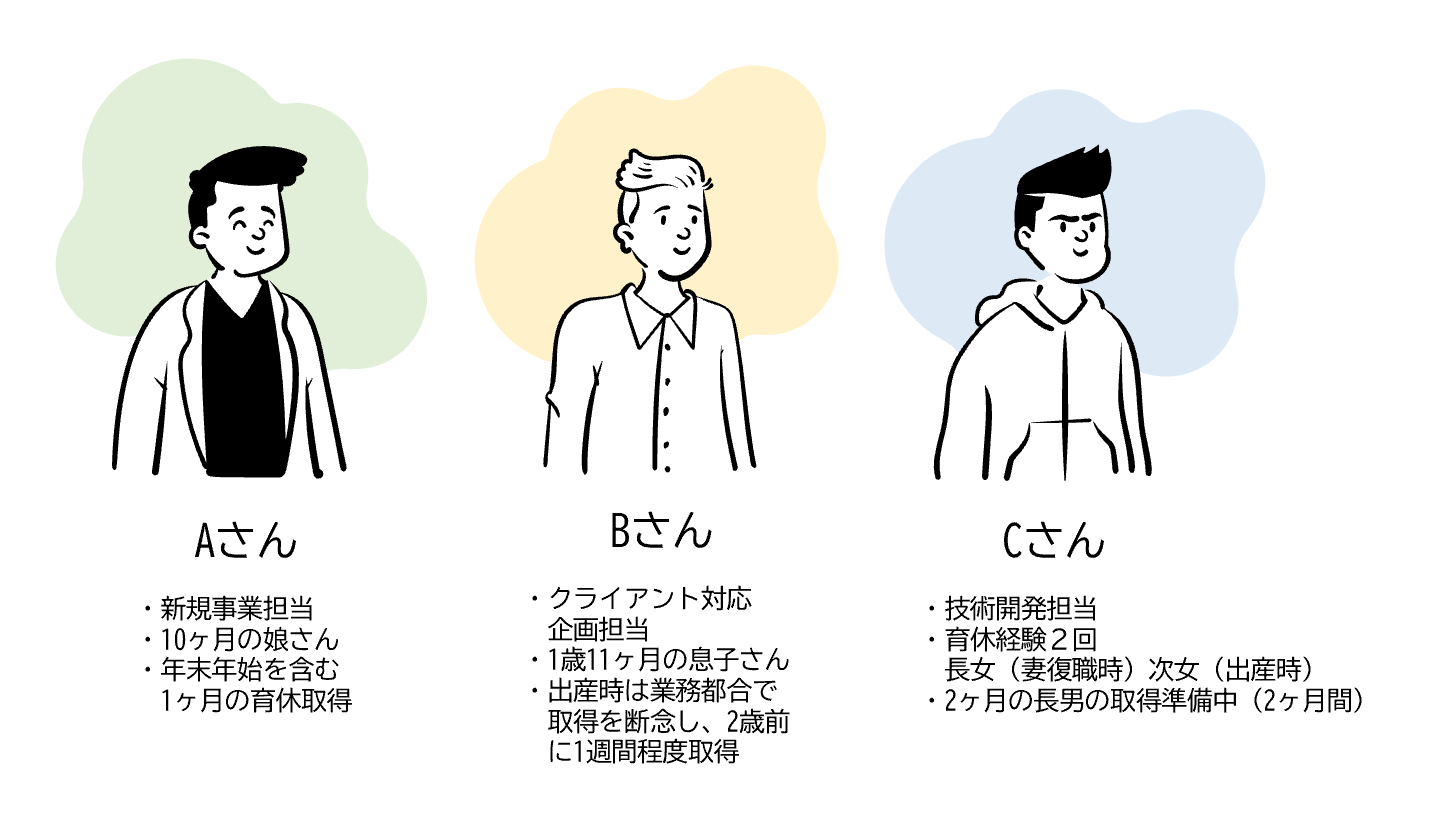

サービスアイディアを検討する上で私たちが重視したことは、ステークホルダーへのインタビューです。社内外の育休取得対象の男性社員、男性育休推進担当の人事部門やD&I部門の担当者、また当事者をサポートする同僚社員やマネジメント層など、幅広く実施しました。

企業にとっての喫緊の課題はやはり取得推進ですが、推進していく上では「取得しやすい風土醸成」や「周囲の理解・サポート」が必要不可欠です。しかし、職場の風土は職種や業務内容によってもバラつきがあり、なかなか一律に推進していくことは難しい状況のようです。

<インタビューによって見えてきた各ステークホルダーの課題>

取得当事者:育休を取りたい気持ちはあるものの、周囲への迷惑をかけてしまうことや「自分の居場所がなくなってしまう」という不安から、タイミングや日数を妥協してしまう

マネジメント層:属人化した業務の代替要員がおらず、「抜けられると困る」という対応をしてしまう

当事者を支える同僚:育休取得中の引継ぎ対応に、物理的な業務負荷がかかり、不満に繋がってしまう

※インタビュー詳細は、第2回以降のコラムで詳細をお伝えしてまいります!

私たちは、法改正や世の中の後押しのままに取得率や人数を追い求めて育休推進をしていくと、男性育休制度自体が形骸化してしまうのでは、ということを新たな課題としてとらえています。その上で、形骸化しない理想の男性育休の姿とはどんな状態なのだろう?と考えるようになりました。

男性育休のあるべき姿とは?

理想の男性育休のあり方はどんなものか、そしてそれを実現するためには何が必要なのでしょうか・・・。

私たちのプロジェクトでは、まずはこの「あるべき姿」から定義・提唱していくことにしました。DNPがコーポレートスローガンにも掲げる「未来のあたりまえ」となる男性育休の姿を定めて、DNP自身が、そのゴールイメージである男性育休を実現してくことから始めてまいります。

今後の活動

まずは、来る2022年10月の次期 法改正までに、男性育休のあるべき姿を外部の有識者とともに定義し、世の中に発信していきます。そして、その定義に共感・賛同する企業を募り、コミュニティを形成しながらあるべき姿を実現するための仕組み(サービス)を作っていく計画です。

すべての活動進捗は、このPJ内で報告していきますので、ぜひ進捗を楽しみにしてください!